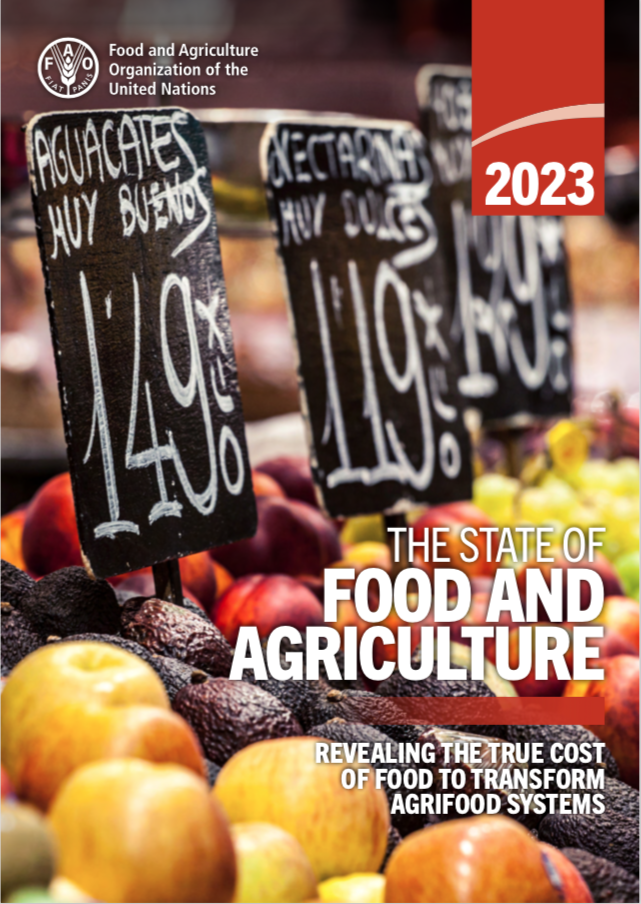

Our current agrifood systems impose huge hidden costs on our health, the environment and society, equivalent to at least $10 trillion a year, according to an analysis by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), covering 154 countries. This represents almost 10 percent of global GDP.

According to the 2023 edition of The State of Food and Agriculture (SOFA), the biggest hidden costs (more than 70 percent) are driven by unhealthy diets, high in ultra-processed foods, fats and sugars, leading to obesity and non-communicable diseases, and causing labour productivity losses. Such losses are particularly high in high- and upper-middle-income countries.

One fifth of the total costs are environment-related, from greenhouse gas and nitrogen emissions, land-use change and water use. This is a problem that affects all countries, and the scale is probably underestimated due to data limitations.

Low-income countries are proportionately the hardest hit by hidden costs of agrifood systems, which represent more than a quarter of their GDP, as opposed to less than 12 percent in middle-income countries and less than 8 percent in high-income countries. In low-income countries, hidden costs associated with poverty and undernourishment are the most significant.

The report makes the case for more regular and detailed analysis by governments and the private sector of the hidden or ‘true’ costs of agrifood systems via true cost accounting, followed by actions to mitigate these harms.

There have been other attempts at measuring the hidden costs of agrifood systems, producing similar estimates as FAO. The new FAO report, however, is the first to disaggregate these costs down to the national level and ensure they are comparable across cost categories and between countries.

For the first time ever, FAO will dedicate two consecutive editions of The State of Food and Agriculture to the same theme. This year’s report presents initial estimates, while next year’s will focus on in-depth targeted assessments to identify the best ways to mitigate them. Governments can pull different levers to adjust agrifood systems and drive better outcomes overall. Taxes, subsidies, legislation and regulation are among them.

“In the face of escalating global challenges: food availability, food accessibility and food affordability; climate crisis; biodiversity loss; economic slowdowns and downturns; worsening poverty; and other overlapping crises, the future of our agrifood systems hinges on our willingness to appreciate all food producers, big or small, to acknowledge these true costs, and understand how we all contribute to them, and what actions we need to take. I hope that this report will serve as a call to action for all partners – from policymakers and private-sector actors to researchers and consumers – and inspire a collective commitment to transform our agrifood systems for the betterment of all,” said FAO Director-General QU Dongyu.

The report urges governments to use true cost accounting to transform agrifood systems to address the climate crisis, poverty, inequality and food security. It notes that innovations in research and data, as well as investments in data collection and capacity building, will be needed to scale the application of true cost accounting, so it can inform decision-making in a transparent and consistent way.

Read the press release by FAO here.