Pressemitteilung, Berlin, 10. September 2024.

Land- und Forstwirtschaft können ihren Beitrag zur Klimaneutralität deutlich steigern und gleichzeitig Biodiversitätsschutz, Gesundheit und weitere Nachhaltigkeitsziele der EU stärken. Eine neue Studie von Agora Agrar zeigt, wo die Entwicklungspotenziale in den Sektoren liegen, und was die Politik tun kann, um sie zu realisieren.

Die bisher im Vergleich zu 2005 kaum gesunkenen Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft und landwirtschaftlich genutzten Mooren in der EU können bis Mitte des Jahrhunderts um 60 Prozent reduziert werden. Gleichzeitig ist es möglich, auf den land- und forstwirtschaftlichen Flächen ausreichend Nahrungsmittel und Biomasse für die Bioökonomie zu produzieren sowie die Speicherung von Kohlenstoff in der Agrarlandschaft und im Wald zu stärken. Zudem lässt sich die biologische Vielfalt in Agrarlandschaften verbessern und durch weniger Im- und mehr Exporte von Agrarprodukten ein größerer Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit leisten als bisher. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Thinktanks Agora Agrar.

Mit Beginn der neuen EU-Legislatur und im Vorfeld der Entwicklung einer strategischen Vision für Landwirtschaft und Ernährung durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen liegt mit der Studie erstmalig ein integriertes Zukunftsszenario vor, das den potenziellen Beitrag von Land- und Forstwirtschaft zu den EU-Nachhaltigkeits- und Klimazielen skizziert. Dieses Szenario basiert in wesentlichen Teilen auf einer quantitativen Analyse unter Verwendung des Simulationsmodells CAPRI.

„Land- und Forstwirtschaft können ihren Beitrag zu einer nachhaltigen und resilienten EU deutlich erhöhen, indem sie Klima- und Biodiversitätsschutz stärken. Dafür sollte diese EU-Legislaturperiode einen politischen Rahmen schaffen, der eine effiziente Flächennutzung und einen nachhaltigen Konsum fördert und Produzentinnen und Produzenten für ihre zusätzlichen Beiträge zur Nachhaltigkeit entlohnt“, sagt Co-Direktorin Christine Chemnitz von Agora Agrar.

Flächen effizient nutzen

Ein Kernelement des Szenarios ist eine effiziente Flächennutzung, die Nutzungsformen so kombiniert, dass Synergien gestärkt und Zielkonflikte entschärft werden. Dadurch werden sowohl hohe Erträge von Nahrungs- und Futtermitteln sowie anderer Biomasse erzielt als auch Gemeinwohlleistungen wie die Speicherung von Kohlenstoff in Pflanzen und im Boden sowie der Schutz von Biodiversität ermöglicht.

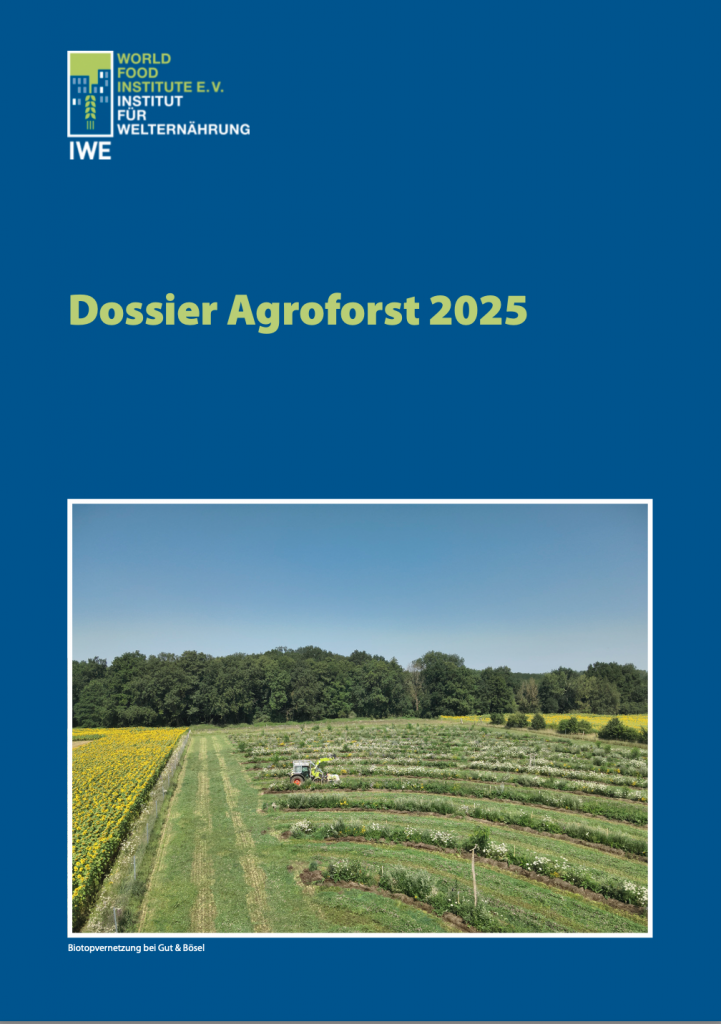

So haben Gehölze in der Agrarlandschaft, beispielsweise Agroforstsysteme – eine Kombination aus forst- und landwirtschaftlicher Nutzung auf landwirtschaftlichen Flächen – vielfältige Vorteile: Sie stärken neben der Biodiversität auch den Klimaschutz, indem sie Kohlenstoff in Holz und Wurzeln speichern und Biomasse produzieren, welche fossile Rohstoffe ersetzen kann. Werden Gehölze, wie im Szenario angenommen, auf etwa acht Prozent der Agrarfläche angebaut, speichern sie insgesamt bis zu 660 Mio. t CO₂. Eine Nutzung dieser Gehölze als Ersatz für fossile Rohstoffe, kann außerdem jährlich etwa 130 Mio. t CO₂-Emissionen vermeiden.

Im Bezug auf den Klimaschutz bieten trockengelegte Moorböden besonders hohe Emissionsminderungspotenziale: Auf nur etwa zwei Prozent der landwirtschaftlichen Fläche der EU fallen rund 20 Prozent der Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft an. Würden etwa 80 Prozent der Flächen wiedervernässt, könnten den Berechnungen der Studie zufolge jährlich Emissionen in Höhe von etwa 70 Mio. t CO2-Äquivalenten vermieden werden. Gleichzeitig gilt es, einen Großteil der wiedervernässten Flächen produktiv zu nutzen. So kann zum Beispiel Biomasse angebaut werden, die zur Herstellung klimafreundlicher Dämm- und Verpackungsmaterialien benötigt wird. „Die Wiedervernässung ist volkswirtschaftlich sinnvoll und gleichzeitig birgt sie für die heute dort wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betriebe große Herausforderungen. Darum müssen nach

Jahrhunderten der gesellschaftlich geförderten Trockenlegung, jetzt neue Geschäftsmodelle für die nasse Bewirtschaftung entwickelt werden“, sagt Harald Grethe, Co-Direktor von Agora Agrar. „Um den Betrieben vor Ort Planungssicherheit zu geben, braucht es Prämien für die Wiedervernässung und Investitionen in die Etablierung neuer Wertschöpfungsketten.“

Schließlich zeigt das Szenario, dass weniger Ackerfläche als bisher angenommen benötigt wird, um die Biodiversität in der Agrarlandschaft zu stabilisieren. Insgesamt müssen im EU-weiten Durchschnitt nur etwa fünf Prozent der Ackerfläche reserviert werden, um Rückzugsorte für die Biodiversität auf einer Fläche von 20 Prozent der Agrarlandschaft sicherzustellen. Die im Szenario angenommenem acht Prozent Gehölze auf Agrarflächen, die Wiedervernässung von Mooren und eine weniger intensive Nutzung des Dauergrünlands sind hierfür wichtige Voraussetzungen.

Nachhaltige Nachfrage

Das zweite Kernelement des Szenarios ist eine nachhaltige Nachfrage. Faire Ernährungsumgebungen unterstützen eine stärker pflanzenbasierte Ernährung sowie die Reduktion von Nahrungsmittelabfällen. Mit der Halbierung des Konsums tierischer Produkte zur Mitte des Jahrhunderts halbieren sich im Szenario Futtermittelimporte sowie die für die Futterproduktion genutzten Flächen innerhalb der EU. Dadurch ergeben sich Chancen: Flächen können zur Produktion von Biomasse für die wachsende Bioökonomie genutzt werden. Darüber hinaus werden Gemeinwohlleistungen zum Schutz der Biodiversität ermöglicht. „Unser Zukunftsbild für die Landwirtschaft bietet vielfältige neue Einkommensmöglichkeiten. Diese ergeben sich durch die Bioökonomie, die Produktion von erneuerbaren Energien und die wachsende Nachfrage nach öffentlichen Gütern, zum Beispiel nach Kohlenstoffspeicherung. Da der geringere Konsum von Fleisch- und Milchprodukten eine Herausforderung für die tierintensiven Regionen darstellt, muss diese Veränderung politisch flankiert werden“, sagt Harald Grethe.

Ein politischer Rahmen, der Anreize für Nachhaltigkeit und Klimaschutz setzt

Damit Ernährung, Land- und Forstwirtschaft ihre Nachhaltigkeitspotenziale realisieren können, braucht es politische Rahmenbedingungen, die wirtschaftliche Chancen für die Land- und Forstwirtschaft eröffnen. Zentral sind hierbei marktbasierte Instrumente, wie etwa die Bepreisung von Treibhausgasemissionen, und staatliche Zahlungen für die Bereitstellung öffentlicher Güter, wie etwa der Speicherung von Kohlenstoff, die Erhöhung des Tierwohls oder den Schutz der biologischen Vielfalt. „Klima- und Biodiversitätsschutz haben genau wie ein hohes Tierwohl einen gesellschaftlichen Wert, der meist nicht über den Markt entlohnt wird. Deshalb ist es wichtig, staatliche Gelder aus der Gemeinsamen Agrarpolitik und andere finanzielle Mittel so zu nutzen, dass Nachhaltigkeit zu einer Einkommenschance für die Land- und Forstwirtschaft wird“, sagt Christine Chemnitz. Die aktuelle EU-Legislatur 2024–2029 bietet die Chance, den politischen Rahmen für eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft zu gestalten. Wichtige Elemente sind:

- eine ambitionierte Klimapolitik für die Land- und Forstwirtschaft, die Ziele sowohl für die Vermeidung von Emissionen aus der Landwirtschaft als auch für die Speicherung von Kohlenstoff im Wald und in der Agrarlandschaft formuliert,

- die Nutzung der Gelder der EU-Agrarpolitik, um die Bereitstellung öffentlicher Güter zu entlohnen,

- ein EU-Rechtsrahmen für nachhaltige Ernährungssysteme und

- ein Aktionsplan für die effiziente Nutzung von Biomasse in der Bioökonomie.

Insgesamt braucht es einen stärkeren Fokus auf ländliche Regionen, um sicherzustellen, dass sie von dem Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft profitieren können. Dazu kann ein EU „Rural Deal“ beitragen, der nachhaltige Wirtschaftskonzepte ermöglicht und den Ausbau moderner Infrastrukturen sowie den Zugang zu Bildungsangeboten, zur Gesundheitsfürsorge und zu kulturellen Angeboten im ländlichen Raum vorantreibt.

Die Studie „Agriculture, forestry and food in a climate neutral EU – The land use sectors as part of a sustainable food system and bioeconomy”, hat 212 Seiten und steht hier in englischer Sprache zum Download zur Verfügung.